21 de dezembro de 2022

VEM CHEGANDO O VERÃO

4 de novembro de 2022

ZÉ

Lá vem um Zé, pela estrada da Vala. O caminho é comprido para suas pernas miúdas. Faz frio, e a cerração toma conta da vargem, de não se enxergar nada além de vinte braças. Ainda assim é possível ver o calor da respiração do gado que segue, a passos contados, em direção ao curral, para a ordenha da manhã. O Zé nem repara mais no cenário, que se repete sempre nesta época do ano. Ele mesmo se insere no ambiente, como uma peça a mais. Tudo muito rotineiro! Com ele vêm mais dois ou três companheiros todos os dias.

Ele vai para a escola na vila. Leva no seu embornal, além dos cadernos e do livro de leitura, a merenda do dia: uma espiga de milho cozido e uma fatia de broa de fubá. Nem sempre tem alguma coisa para comer e confia no leite que o grupo escolar fornece na hora do recreio.

O Zé não tem mais de dez anos. É um menino franzino, cabelos claros de corte curto a lhe deixar um topetinho ralo sobre a testa. Tem a cara de moleque atrevido, ainda assim.

Lá vem outro Zé. Este das bandas da Fazenda da Liberdade, com mais outros companheiros. Ainda que a paisagem se modifique um pouco, com alguns morros mais altos a circundar a estrada de chão batido que leva até a vila, no resto é quase a mesma coisa: o verde extenso do pasto a cobrir todo o relevo alcançado pela vista. Ele também é menino, pés descalços, a calça curta do uniforme azul rei e a camisa branca, com o bordado indicativo da escola: G. E. Marcílio Dias. Se o outro Zé tem por volta de dez anos, este Zé não passa de oito. E é mais sério e mal-humorado que o outro, embora ambos sejam bastante tímidos.

O terceiro Zé vem dos lados do Jacó, percorrendo distância semelhante aos outros dois: também estrada de chão, com apenas um morro mais saliente a ser vencido, entre sua casa e a escola, a cerca de três quilômetros da vila. No entanto este Zé vem acompanhado de seu irmão mais velho e sua irmã mais nova. Este Zé já está na quinta série do antigo curso primário. É já um veterano com apenas doze anos. Este Zé não tem nada de tímido. Muito ao contrário: vive aprontando das suas, fazendo estripulias, arranjando jeito de implicar com outros meninos. Sempre foi assim. E tem uma vida menos penosa que seus outros dois xarás, filhos de humildes meeiros de proprietários rurais. Mas, na escola pública da vila perdida do interior, não há diferenças entre eles: são todos meninos atrás do beabá e das quatro operações matemáticas, para que possam, a partir daí, buscar novos caminhos na vida.

E, se se encontram na escola, a vida os levará, com certeza, a trilhar caminhos distintos. Não aqueles de poeira e barro, conforme as estações, mas as famosas estradas da vida, que orientam, conduzem e, quase sempre, determinam o ponto de chegada.

Lá vão os Zés. Cada um a seu

modo, com o embornal cheio de sonhos, a construir seus destinos, com as

ferramentas que a escola lhes deu.

17 de setembro de 2022

GORGULHO

Os dois moleques enchem a boca com uma boa chupada na laranja, engolem o caldo e mantêm os caroços na boca, para a disputa.

- Gorgulho!

- Eu entro!

- Com quantos?

- Com oito!

A voz não sai muito boa,

porque as bocas estão com vários caroços, a atrapalhar a dicção.

E o desafiante começa a

cuspir, um por um, os caroços que ficaram depois daquela primeira sucção na

laranja, enquanto conta:

- Um, dois, três, quatro,

cinco, seis, sete. Acabou!

- Acabou nada! Você está

escondendo um caroço no fundo da boca.

- Não estou! Acabou mesmo!

E abre a boca, põe a língua

para fora, a mostrar que não trapaceava no jogo.

Agora era a vez do outro,

que para provocar troca sua frase de entrada na brincadeira:

- Gorgulho!

- Te entro!

- Vai à merda! Com quantos?

- Com sete!

E o adversário, por sua vez,

repete o procedimento:

- Um, dois, três, quatro,

cinco, seis, sete, oito!

Os caroços de laranja voam

longe, pela força com que o moleque os expele da boca.

Aquela primeira etapa estava

empatada. Mas ainda sobravam duas ou três rodadas por cada fruto.

E continuavam o jogo, sem

que nenhum dos dois acertasse a quantidade exata dos caroços que restavam na

boca, após a sucção do caldo doce.

Para a disputa, só servem

laranjas com caroços. A lima, por exemplo, é muito boa, pois vem normalmente

com diversos deles. A seleta e a campista também se prestam à disputa. A

laranja-Bahia, por sua vez, não serve, já que não os tem. Aliás, rarissimamente

se encontra uma com um ou dois caroços.

E os dois moleques estavam sempre

a se desafiar nesse jogo-brincadeira. Cada um tinha seu canivete amolado no bolso

do calção para descascar os frutos maduros, sentados no chão sob os arbustos do

pomar da casa da avó, que precisava autorizar que os netos periodicamente se

fartassem com aqueles cítricos tão apreciados.

Eram vários os tipos de

laranjas ali plantados: lima, Bahia, campista, coroa de rei, serra d’água e seleta.

Os pés de laranja lima eram os mais numerosos. Dos outros tipos, eram dois ou

três de cada.

Na hora de descascar a fruta

era preciso cuidado, de modo a não afundar muito o corte na polpa e expor os

gomos. E por aí já começava a disputa: ver quem conseguia tirar a casca mais comprida.

Depois era fazer o tampo, que podia ser cacimbinha, caso o canivete tivesse a

lâmina pontuda. Enfiava-se a ponta perpendicularmente ao topo da laranja e, com

cuidado, se fazia o corte circular, de modo a deixar exposta em uma espécie de

base de pequeno cilindro onde o caldo se acumulava a cada aperto suave. A outra

técnica, mais fácil, era a tampinha, conseguida com um corte longitudinal da

parte superior da laranja.

Para aqueles dois moleques

tudo era motivo de disputa. Depois de totalmente esgotada de seu caldo, o resto,

a que eles chamavam chupe-chupe, era arremessado longe. E então vencia quem conseguisse

a maior distância.

No entanto, o cerne do desafio

era o gorgulho, brincadeira vinda de tempos anteriores, de que eles mesmos não

tinham conhecimento, e que consistia em reter na boca, após a ingestão do caldo,

os caroços que saíam a cada sorvo.

E a disputa continuava até

que estivessem empanturrados de caldo de laranja, ou que ouviam o comando da

avó, suspendendo a concessão dada.

- Já vamos, Maína! Só mais

uma!

E fechavam a disputa, como

quem pede a saideira no bar.

- Gorgulho!

- Eu entro!

- Com quantos?

- Com cinco!

Imagem colhida na Internet.

5 de agosto de 2022

TALVEZ MINHA MÃE FIQUE ORGULHOSA DE MIM

Cara, eu ando muito emotivo por esses dias. Está-se

aproximando o aniversário de morte de minha mãe, e a saudade dela aperta

gentilmente meu coração. Foram muitos anos partilhando a vida com ela – quase

setenta e cinco -, para que tudo caia no esquecimento. É impossível isso se dar!

[Minha mãe me deixa ler, tão logo aprendi, Canção

do exílio e outras poesias, de Casimiro de Abreu.]

Além de tudo, cara, resolvi, não sei por que motivos, rever

vídeos – diversos deles – de Scott Mckenzie cantando seu sucesso, San Francisco

(Be sure to wear flowers in your hair), de 1967, em que se sucedem imagens

da linda geração hippie presente ao festival de Woodstock, em agosto de 1969. E

isso só piorou a situação.

Ah! Você não conhece as imagens? Procure, então, o

documentário sobre o festival, que compreenderá o que digo.

Julgo-me uma pessoa razoavelmente racional, quase nada saudosista,

que imagina controlar suas emoções sem muitas dificuldades. Mas devo confessar,

cara, que rever aquelas imagens de jovens que tinham como proposta maior um

mundo de paz e amor aprofunda ainda mais minhas emoções. Juntaram-se as duas

coisas, para que a emoção fervilhe dentro de mim.

[Sempre que me escrevia, no final de suas

cartas, minha mãe destacava a frase: “Que Nossa Senhora de Fátima te proteja!”]

E veja bem: nunca fui hippie, no sentido pleno do termo, embora

tenha cultivado barba e cabelos longos durante alguns anos, tenha sido abduzido

pelo som revolucionário do rock and roll e tivesse acreditado que aquela música

poderia mudar o mundo, por seu poder de reunir pessoas numa grande

confraternização. Eu cria nisso de verdade, cara!

[Minha mãe redobra as orações, ao saber que eu

perdera a fé.]

Mas jamais fui hippie realmente. Eu necessitava trabalhar

para me manter. E não era fazendo artesanato. Nem tive pais ricos que

sustentassem aquele comportamento desinteressado do sistema, a não ser para

bombardeá-lo. Também nunca precisei de “fazer a cabeça”, como se dizia então,

para curtir um som e viajar na pancada do rock. Eu era um careta esclarecido.

[Minha mãe sempre apoiou minhas escolhas, até

quando resolvi vir para Niterói cursar Letras, em detrimento de um emprego

estável no Banco do Brasil.]

Mas aquelas imagens, que são minhas contemporâneas,

deixaram ainda mais vivo o sentimento de frustração pela derrota das propostas

de paz e amor surgidas na cidade californiana, como se pode perceber pelo mundo

em que vivemos até hoje.

[Minha mãe vivia orando pela paz no mundo.]

Embora o movimento hippie fosse extremamente positivo

quanto a essa proposta, a prática de então se perdeu no consumo de drogas e

numa prostração infrutífera em fazer valer aqueles postulados. Sobraram as

imagens. Sobraram as tocantes, sensíveis, belas e bem-humoradas imagens de uma

geração que alterou o comportamento das que vieram posteriormente.

Por isso, cara, estou aqui, agora, bastante emotivo,

digitando essas bem-traçadas linhas, numa tentativa de alimentar um papo com

você, ou pelo menos esperando que você me ouça, e lamentando que todo aquele

sonho deu em nada. Não se conseguiu nem mais paz, nem mais amor. Aliás, muito

ao contrário. É só olhar à nossa volta e ver o que acontece.

[Quando nasceu meu primeiro filho, minha mãe veio

em meu apoio: eu deixava de ser apenas filho e me tornava pai.]

E, para agravar o que sinto, mais para o fim de agosto,

fará um ano que minha mãe se foi. Então vou procurar me comportar como um

menino grande, que já entende a vida, que sabe os desígnios da natureza, o jogo

sujo dos interesses geopolíticos, para aceitar numa boa essa pequena tragédia

pessoal: a perda da mãe e a ruína dos sonhos de um mundo melhor. Vou controlar

minha emotividade, ser um pouco mais racional. Parar de chorar como um bebê

abandonado.

Talvez minha mãe fique orgulhosa de mim, cara.

----------

Caso queira assistir ao vídeo da música citada, é só clicar sobre seu título no terceiro parágrafo.

21 de julho de 2022

A CASA DA MINHA AVÓ

6 de julho de 2022

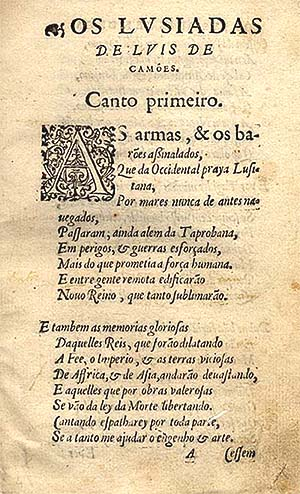

PALAVRAS E COMICHÕES

Falamos hoje sem a percepção da história que há por trás das palavras. Na verdade, a palavra vale como a pule do jogo do bicho: pro dia. O que é passado é esquecido. Quando dizemos alguma coisa, não imaginamos, nem de longe, o quanto aquela palavra andou pelo tempo, tropeçou em línguas e bocas, cortou voltas por caravanas e caravelas, até chegar ao que hoje soa e significa. Parece que, por velha, parece saída requentada do forno. Nosso saber linguístico é contemporâneo. Só nos assustamos quando ouvimos uma pessoa de mais idade usando um termo desconhecido, ou quando nos deparamos com textos escritos de décadas ou séculos atrás. Mas a palavra é uma viajora. Vem de longe, tanto no tempo, quanto no espaço. E, por isto, às vezes perde pedaços pelos caminhos que percorre, troca de trilha, muda de sentido, altera a pronúncia, mas está sempre fervendo de nova em nossa boca, a comunicar nossos pensamentos, sentimentos, emoções. A servir para nos entendermos e, por vezes, nos desentendermos com o outro.

E isso em qualquer língua. Não só na nossa.

O mais interessante, contudo, é que sempre achamos que falamos inteligivelmente. Qualquer pessoa nascida no nosso meio entende com perfeição o que dizemos, sem estranheza. Porém é só sair do país, para perceber como os outros falam complicado. É cada língua esquisita, que fica difícil acreditar que eles se entendam. E se entendem perfeitamente como nós mesmos nos entendemos, por mais estranha que tal língua possa parecer.

É que a palavra, como disse uma velha amiga de magistério, é uma experiência gestáltica. Às vezes não é necessário que a pronunciemos por inteiro para que seja entendida, sacumé? Chega a ser um simples comichão sonoro, sem sua integralidade, e é compreendida facilmente, né? Tá bom pr’ocê?

A maioria esmagadora das palavras da língua percorreu um longo caminho no tempo. Outras entraram por esses dias e já estão fazendo sucesso na boca de uns e outros. As línguas se permitem isso. São os chamados empréstimos linguísticos. A ciência, a tecnologia, os esportes, o comércio exterior, as comunicações ajudam a entrada e a saída de palavras e expressões. O uso massivo pode fazer com que elas entrem em definitivo para o léxico. O mais normal é que, ao entrarem em contato com o português, por exemplo, passem a funcionar como uma palavra comum de nossa língua.

Há, porém, algumas palavras vernáculas, provenientes do latim, que têm uma história interessante. Vou-me permitir mostrar-lhe algumas delas, leitor amigo.

As formas pronominais comigo, contigo, consigo, conosco e convosco – algumas mais usadas, outras nem tanto – vieram do latim. Lá eram, respectivamente, mecum, tecum, secum, noscum e voscum, formadas pelos pronomes mais a preposição cum (com, em português), que indica companhia. No português arcaico, é possível encontrar atestadas formas como migo, tigo, etc., com o mesmo sentido dos pronomes modernos. Entretanto o falante deixou de perceber que o –go era a forma que o cum latino tinha assumido na passagem ao português. O que é que se fez, então? Simplesmente se acrescentou novamente a preposição de companhia, agora no início da forma: com+migo, com+tigo, etc., e criamos os pronomes comigo, contigo, etc. Assim, historicamente, tais formas têm duas vezes empregada a forma que indica companhia, uma antes e outra depois do pronome propriamente: co-mi-go.

Outra forma interessante é a do verbo comer. Em latim, a língua mãe, a noção de comer era expressa pelo verbo edere, da terceira conjugação. O radical da palavra, aquilo que expressa o sentido, é ed- (cf. inglês eat). –ere é a terminação verbal, que indica a conjugação (-e-) e o infinitivo (-re). Como o romano que levou o latim para a Península Ibérica entendia o ato de comer como um ato social e não apenas a necessidade humana de se nutrir, juntou ao verbo a preposição de companhia cum. Assim a forma passou a ser cumedere, isto é “comer em companhia de alguém”. Na passagem ao português, ocorreram regularmente certos fenômenos fonéticos. Um deles fez com que as consoantes sonoras do latim que estavam entre vogais viessem a desaparecer na passagem. Cumedere passou a comeer. Houve também a perda do –e final da forma verbal. Tal forma vigorou no português arcaico, com o hiato entre as duas vogais /e/. Como duas vogais iguais sofrem o fenômeno da crase, o verbo atual passou a comer. Vejam que o que, historicamente, compõe o verbo moderno é o que era, de início, a preposição de companhia e a terminação verbal (-e-, segunda conjugação, -r, infinitivo). Desapareceu, portanto, a raiz originária –ed-, que representa o sentido do verbo. O que a língua tratou de fazer? Simplesmente transferiu o sentido da palavra para aquilo que era o prefixo, a preposição com. Hoje temos uma gama de palavras derivadas, que o falante entende perfeitamente como membros da mesma família semântica: comida, comestível, comedouro, comilança, comensal, etc., cujo radical é com-.

Em francês há um caso interessantíssimo. Hoje, na moderna língua, é aujourd’hui, que é formada por au/jour/d/hui, literalmente “no dia de hoje”. É que, em algum momento da evolução do latim ao francês, a forma hui, oriunda do latim hodie (hoje), perdeu seu sentido. Assim os falantes tiveram necessidade, para expressar o dia atual, em lançar mão de uma expressão - au jour de hui, ou melhor, aujourd’hui. O falante atual não tem a noção de que esse finzinho da palavra, um dia, já significou sozinho tudo o que a palavra comprida hoje significa.

Fico por aqui, por hoje. Ou por aujourd’hui.

Imagem em solucaoperfeita.com.

-----------

Publicado originalmente em Gritos&Bochichos, em 28/12/2014.

18 de junho de 2022

UCRONIA: MAIS UM LIVRO NA PRAÇA

Caros leitores, acabo de lançar, pelo Clube de Autores, mais um livro com uma coletânea de poemas que escrevi ao longo do tempo. Os que me honrarem com a sua leitura, devem clicar no título abaixo, para serem direcionados à página da editora. Ele está em pré-venda com um preço especial.

Desde já, obrigado!

8 de junho de 2022

MINHA TERRA II

30 de abril de 2022

COMO ARRANJAR UM DESAFETO, SEM PROFERIR UM IMPROPÉRIO!

Eu morava na pensão da Dona Dinorah

e tinha acabado de concluir o curso de Letras, na Universal Federal Fluminense.

Iniciava-se o ano de 1972.

Meu colega de pensão e conterrâneo

P (Omito-lhe o nome por respeito.) acabara de escrever uma peça de teatro e

pediu que eu a lesse e fizesse as observações que achasse pertinentes, com as

minhas recentes ferramentas críticas adquiridas no curso.

Até aquele instante eu

desconhecia esta sua habilidade, na verdade sua primeira obra. Não sei se fez

outras mais, nem se aquele texto foi encenado, pois pouco tempo depois perdi o

contato com ele completamente.

Pedi-lhe um prazo para

atender seu pedido, com o que concordou sem ressalvas, e iniciei a tarefa. Ao

cabo desta, chamei-o para apresentar minhas observações.

A peça tratava basicamente

de um diálogo filosófico entre uma prostituta e um bêbado, acerca das visões de

vida de cada protagonista. Pelo contexto, ficava-se a par da origem humilde da

prostituta e da decadência do bêbado, até chegar à condição que então

vivenciava, por culpa de seu vício. A peça lembrava a estrutura de Dois

perdidos numa noite suja, de Plínio Marcos.

P era jovem, um pouco mais

novo que eu, interessado em arte e literatura, leitor assíduo, e portador de

uma visão pessimista e amarga da vida. Ensimesmado, raramente ria e tinha raros

amigos. Era mais comum vê-lo solitário, mergulhado em suas preocupações, saindo

sozinho nos finais de semana para um cinema, um passeio, um programa assim fácil

de se fazer a sós.

Durante a leitura do texto,

estive atento às falas das personagens, ao nível vocabular, à formulação de

frases, à logica do pensamento expresso por elas, e em dadas passagens mostrei-lhe

que algumas vezes o discurso não se adequava, sobretudo à prostituta, por sua

origem simples, que deixava transparecer falta de educação formal, já que havia

“entrado naquela vida” ainda adolescente. Por seu turno, era possível pressupor

que a personagem do alcoólatra poderia ter tido uma educação mais formal, o

que, no entanto, não ficava claro no contexto da peça.

Fui então apontando o que me

parecia sem adequação aos dois falantes, por seu passado e por sua história de

vida, sobretudo no uso de vocabulário e em torneios frasais mais elaborados, a

que normalmente só se alcança com uma educação mais elaborada.

Pois foi aí que arranjei um

desafeto. Ao final das minhas ponderações, ele franziu ainda mais a cara, pegou

seu texto de volta, reclamou que eu não tinha entendido a profundidade das

colocações das personagens. E deixou de falar comigo. Um pouco depois a pensão

se desfez – ia ser construído um prédio no lugar da casa antiga onde ela se

instalara –, e cada hóspede procurou nova direção para suas vidas.

Algum tempo depois – nem

tanto, nem tão pouco –, encontrei-o pela rua e fui até ele. Cumprimentei-o, reclamei

que ele andava sumido e quis saber do seu paradeiro. Solenemente, com a mesma

expressão com certa carranca, me disse:

- Você me encontra na Veja.

Como assim? Não havia

entendido o sentido da frase. E ele me esclareceu:

- Agora estou escrevendo na

Veja. Procure lá!

E saiu soberbo, como a me

dizer:

- Tomou, papudo! Criticou

meu texto, agora escrevo na Veja, e você é um reles professor.

Na semana seguinte, comprei

a revista e vi lá um pequeno texto que ele assinava, cujo assunto realmente já

não me lembra mais, e fiquei feliz por saber que ele tinha conseguido chegar àquele

estágio profissional, embora eu nunca tenha sabido que cursos ele tinha feito

na vida, a não ser o antigo Segundo Grau numa escola da nossa cidade.

Passaram-se outros tantos

anos, e eu então estava em Bom Jesus do Itabapoana, em visita à minha família.

Por problemas no carro durante a ida, precisei de ir a uma loja de autopeças

para comprar determinada peça para o carro. Quem eu encontro atendendo ao

balcão? O próprio! Sem soberba, sem orgulho, um tanto decepcionado em me ver,

estando ele ali numa função mais simples. Perguntei-lhe o que aconteceu para

que voltasse à nossa terra natal. Ele deu lá suas explicações, dizendo que

viver numa cidade grande para ele se tornara complicado e, assim, resolveu

fazer a viagem de volta, para que tivesse melhor qualidade de vida. Conversamos

amigavelmente por um tempo, sem que eu lhe perguntasse sobre sua carreira como

dramaturgo ou correspondente de Veja. Não queria avivar o que talvez pudesse

ser deixado no limbo.

Nunca fiquei aborrecido com

ele. Entendi-lhe a falta de humildade, quando fiz as observações sobre sua obra.

Um texto é quase como um filho. Se alguém pode falar mal dele, é o autor. E

ninguém mais! Sob pena de se tornar um desafeto.

E jamais o vi novamente!

Guardo certa saudade. Assim bem à moda dele: silenciosa, um pouco pessimista e

desalentada.

Talvez nossos caminhos e nossos textos não se cruzem mais.

Imagem colhida na Internet.

31 de março de 2022

ESTAÇÕES HUMANAS

16 de março de 2022

CÉU DE ESTRELAS

4 de março de 2022

PROMESSAS E DESPEDIDA

22 de fevereiro de 2022

DE PUERTO SUÁREZ A COCHABAMBA

Amigo leitor, transcrevo aqui, trecho do meu último livro, Viagem por nuestra América (p, 32/34), publicado pelo Clube de Autores, em que rememoro as peripécias da viagem empreendida pelo Cone Sul por mim e Jane, mais os amigos Eduardo Campos, Rogério Barbosa e Mara. Mal começara o ano de 1976. Neste trecho da viagem, Rogério não foi conosco. Preferiu o Trem da Morte.

DE PUERTO SUÁREZ A COCHABAMBA [10/1/1976]

Com as quatro passagens em mãos, aguardávamos a chegada da máquina voadora a Puerto Suárez. À época, aquilo não era propriamente um aeroporto, mas um campo de aviação, como dizíamos na minha terrinha. Constituía um descampado, uma clareira no meio de uma pequena floresta ao redor. Percebia-se que a pista de pouso tinha sido aberta no meio da mata. Já o saguão do aeroporto era uma pequena casa à margem do campo, em que cabiam menos pessoas do que no avião.

E estamos lá fora com expectativa de novatos. Mara, Duda, Jane, eu e mais alguns bolivianos destemidos. De repente surge no ar, por detrás da florestazinha, uma aeronave que parecia bater asas. Duda expressou em língua pátria sua preocupação em viajar naquilo. Não que eu fosse destemido ao pé da letra – meu maior medo adulto sempre foi ficar sem o salário no fim do mês – e não desconfiasse da aeronave, mas fingi certa fleuma britânica que não tinha, porque a ocasião assim o exigia. O boliviano, afeito à língua da fronteira, entendeu a preocupação do meu amigo e se apressou em informar num portunhol bastante inteligível:

- Es el avión que estadisticamente menos cai en el mundo.

Era um DHC-5 Buffalo, de fabricação canadense, do Loyd Aereo Boliviano. E aquilo já foi um conforto e tanto. Ora, se foi! Tempos depois, já em terras brasileiras, pude constatar a veracidade da informação: o avião Buffalo gostava de não cair.

Entramos no pássaro de alumínio, de espaço bem acanhado, e procuramos por assentos vazios. Ele já vinha com alguns passageiros. Jane e eu nos sentamos mais à frente, à esquerda, Duda e Mara se sentaram nas penúltimas poltronas do lado direito. O comissário de bordo, um homem alto e corpulento, de bigode em forma de dormente de linha férrea, andava arqueado, por não caber em pé no minguado salão da aeronave, e distribuía entre os passageiros balas duras de fruta, após o que foi se acomodar na última poltrona atrás do Duda e da Mara. O gesto de nos oferecer balas parecia um consolo a se dar a crianças embirradas, mas achamos simpático. Se caíssemos, teríamos o paladar adocicado da bala na boca.

O avião taxiou no gramado da pista, bateu asas fortemente e subiu aos céus com uma habilidade impensável. Talvez melhor do que ele só um condor dos Andes. Em duas horas estávamos chegando a Santa Cruz de La Sierra e, pelo horário do pouso, ainda antes do Rogério, que embarcara no Trem da Morte no dia anterior. O boliviano que nos informara sobre a segurança da máquina ainda veio nos dizer algo como “não disse?”, depois de estarmos todos seguros em terra firme.

----------

Para adquirir o livro, impresso ou virtual, é só ir à página da editora: https://clubedeautores.com.br/livro/viagem-por-nuestra-america

16 de fevereiro de 2022

O GOSTO DA FRASE

20 de janeiro de 2022

LÁ VAI MEU PAI

Lá vai meu pai, caminhando sem pressa.

Todas as raras vezes em que

o via caminhando pelas ruas, lá pelos idos da juventude, eu sentia uma estranha

e gostosa sensação que até hoje me dá prazer.

Aquele era meu pai!

Não era nenhum super-herói a

salvar o planeta; nenhum semideus a realizar um dos doze trabalhos ou a empurrar

morro acima sua eterna pedra rolante, que voltava teimosa ao ponto de partida.

Era simplesmente o meu pai, com seu passo cadenciado e firme, sua postura

ereta, sua elegância simplória de homem comum do interior. Mas como eu o

admirava, ao vê-lo caminhar anonimamente pelas ruas, sem a aura doméstica da

função de meu pai, pai dos meus irmãos, companheiro cordial da minha mãe e de sustentáculo

da família! Ele era tão comum para os demais transeuntes, a ponto de não lhes

chamar a atenção. Quase invisível mesmo. Mas era o meu pai. E para mim a sua figura

se sobressaía a todos os demais. Até mesmo ao ambiente por onde caminhava. Eu

não conseguia ver mais ninguém. Só ele. E não chamava sua atenção para mim. Eu

não tinha interesse de que ele me visse. O importante era a sensação que aquela

visão me proporcionava. A visão do pai pelo filho. Do ídolo, pelo admirador.

E esse é um segredo que

trago até este justo instante em que você, leitor, o compartilha comigo. Talvez

seja até uma bobagem de juventude – pode julgar você –, mas foi parte

importante na lapidação do meu sentimento por ele. Por aquela altura, as demonstrações

de carinho eram incomuns, como se fossem um tipo de fraqueza. Era preciso fingir-se

forte, decidido. Por isso a visão a certa distância me propiciava esse gosto,

sem que eu parecesse piegas.

Hoje, caminhando pela quase

vazia calçada da praia fronteira aos edifícios, imaginei a possibilidade de um

dos meus filhos ter essa mesma sensação juvenil que me ocorria. É uma ilusão

perdida: ambos estão adultos e com seus próprios filhos! Mas fiquei a matutar

se eu seria digno desta mesma admiração e reverência. Não porque eu tenha

realizado qualquer coisa em prol deles, mas pelo simples e singelo fato de ser

a pessoa que, por um acidente existencial, se tornou seu pai.

Mas não provarei o desprazer

da inveja, caso isso não se dê. O prazer que me ocorre agora, ao relembrar tal emoção,

é que me faz feliz e me dá consolo pela sua falta.

Lá vai meu pai caminhando,

sem pressa, pela minha memória. Como meu herói.

Imagem em pixabay.com.